Gemini(Canvas)で爆速スライド作成!「コード一式丸投げ」で勉強会資料が完成した話

社内勉強会の資料作成、デザインや構成で悩んでいませんか?GeminiにPythonコード一式とちょっとしたメモを渡して「スライド作って」と依頼したら、画期的な体験ができました。具体的な活用術と感動を共有します。

Table of contents

author: kuribo-

はじめに

「社内勉強会のスライド、作るのが面倒…」

「コードはあるけど、どう説明すれば伝わるか…」

「デザインやレイアウトを考える時間がない!」

皆さん、こんな悩みを抱えていませんか?

私はチームメンバー向けに「クリーンアーキテクチャ」の勉強会を開くことになりました。

説明に使うためのPythonサンプルコード一式と、書きかけのメモはある。でも、ここから構成を考え、分かりやすく説明するのは正直かなりの重労働です。

そこで今回、Geminiの「Canvas」と呼ばれるスライド作成機能 を使い、「このコードと資料メモを基に、スライドを作って!」と丸ごとお願いしてみました。

この記事では、AIに具体的な素材(コード一式)をインプットし、対話しながら爆速で勉強会資料を完成させた、その画期的な体験と活用術を共有します。

Gemini(Canvas)のスライド作成機能とは?

これは、チャットで依頼するだけで、デザインされたプロ品質のスライドを “秒” で生成してくれる機能です。

単にテキストを箇条書きにするだけではありません。

レイアウトの選定、テーマに基づいた配色、適切なアイコンの配置、図解の挿入まで、デザインの面倒な部分をすべて自動で行ってくれます。

「XXについて10枚のスライド作って」という単純な依頼も可能ですが、この機能の真価は、「具体的な専門資料(今回はソースコード一式)」 をインプットした時にこそ発揮されました。

「コード丸投げ」でスライド作成プロセス

実際にGeminiとどのようなやり取りをしたか、時系列で紹介します。

ステップ1:素材のインプット

まず、Geminiに説明用の素材をすべて渡します。

- Pythonのサンプルコード一式(Github連携): クリーンアーキテクチャを適用したAPIの全ソースコード。

- 書きかけの資料メモ: 概要のメモ。こんなことを説明したいなと書いてたメモの途中までのもの。

メモの内容はこんな感じです。また、参考として有名なクリーンアーキテクチャの図も添付しました。

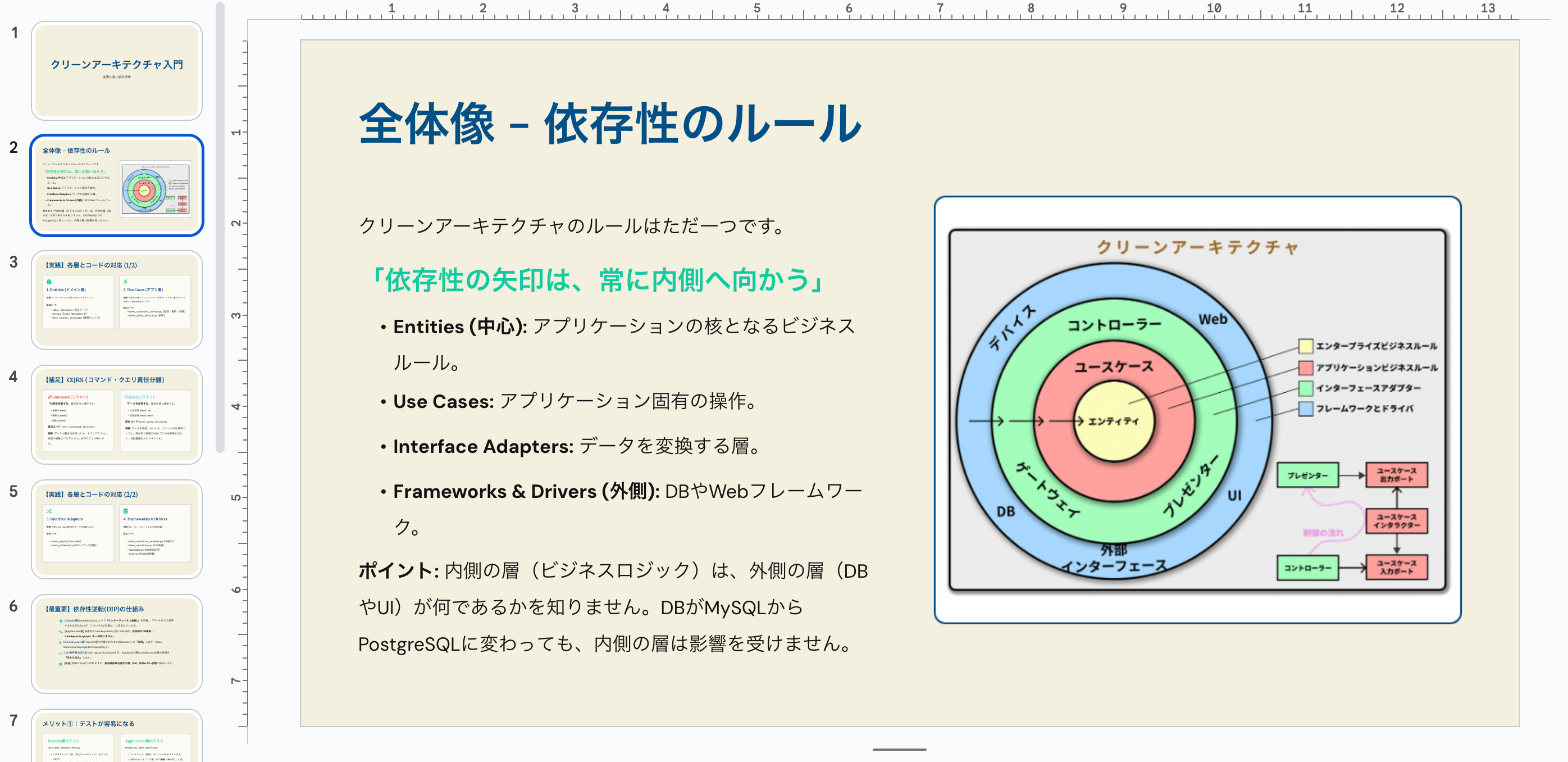

クリーンアーキテクチャは設計方法というより、設計思想。

こういう設計にしておくとテストが容易だよねとか、修正も小さく済むよねとか。

そういうののベストプラクティス集みたいなイメージ。

その上で特に大事なのは

- 依存性逆転(DIP)の原則

- ドメイン層(ビジネスルールなどが配置される)が技術的な詳細に依存しないようにする上でこの原則を使う

- 単一責任の原則

- 各層が一つだけの責任を持つためにこの原則を使う。Enterprise Business Rules層(ドメイン層)はビジネスルールを担当し、Frameworks & Drivers層(インフラ層)は技術の詳細を担当するなど

なので、大体レイヤードアーキテクチャっぽい感じになる。

(各層毎に役割が分かれている設計方法)ポイントは、AIを信頼して「生」の情報をすべて渡すことです。

ステップ2:魔法の呪文「スライド作って」

そして、プロンプト(指示)はこれだけです。

この他に、サンプルコードと資料メモを添付しています。

現在私はSIerに勤めています。

同じチームのエンジニア向けにクリーンアーキテクチャについて説明することになりました。

添付したPythonのサンプルコードとメモを基に、

勉強会用の説明資料(スライド)を作成してください。説明するターゲットを少し記述し、資料を使ってスライドを作成するよう指示しただけのシンプルなものです。

ステップ3:スライドの自動生成

この指示を出すと、Geminiはインプットされたソースコード群を読み解き、資料メモの内容と自動的に組み合わせて、スライドの構成案を考え、デザインされたスライドを数秒で生成しました。

驚くべきは、AIが適切に「src/domain/item.py」や「src/application/item_command_service.py」といったファイル名を理解し、「このファイルはドメイン層の説明に」「このファイルはUse Cases層の説明に」と、コードと設計思想を紐付けてスライドに組み込んでくれたことです。

AIと「対話」して資料を育てる体験

AIが生成したスライドは、完璧な100点満点ではありません。しかし、「80点のたたき台」としては、必要十分です。

ここからが、Gemini活用の真骨頂。 「AIアシスタントとの対話」 です。

ステップ4:追加指示でブラッシュアップ

生成されたスライドを見て、私はこうフィードバックしました。

Use CasesのCommandとQueryに分かれているのはCQRSという思想に則っています。

この部分についてもスライドを1枚追加しつつ、スクリプトも修正してください。するとGeminiは即座にこれに反応して以下の対応をしました。

- CQRSを解説する新しいスライドを自動で追加。

- 全体の流れが自然になるよう、前後のスライド構成を自動で調整。

この「壁打ち」感が本当に快適です。人間がゼロからパワポで「スライドを1枚追加して、構成を全部ずらして…」とやる面倒な作業が、指示一発で終わります。

ステップ5:台本も自動生成

スライドが完成したら、仕上げにこう依頼しました。

スライドのスクリプト作成もお願いします。これでスライドを説明するための文章まで考えてくれました。

Gemini(Canvas)活用のナレッジ

今回、Geminiを使って資料作成が「爆速化」した凄かったポイントをまとめます。

1. 「コード」を理解する能力

これが最大の衝撃でした。 AIは単なるテキストとしてではなく、item.py(インターフェース定義)やtest_item_service.py(モックを使ったテスト)といった ソースコードの「意図」 を汲み取り、「これはDIPの説明に使えますね」「これはテスト容易性の証拠です」と判断し、スライドに適切に組み込んでくれました。 細かい説明をしなくてもよしなにやってくれてとても快適です。

2. 「デザイン調整0秒」の快感

レイアウト、配色、フォントサイズ、アイコン配置… こうしたデザイン調整に悩む時間が完全にゼロになりました。 これにより、エンジニアは 「何を、どの順番で、どう伝えるか」 という、勉強会の本質的な部分だけに思考を集中させることができます。

3. 「たたき台」があることの圧倒的効率化

ゼロから構成案を考え、真っ白なスライドを前に悩む時間はもう必要ありません。 AIが作った80点のたたき台を元にブラッシュアップしていく作業は、精神的にも時間的にも非常に効率的でした。

まとめ

本記事では、GeminiのCanvas(スライド生成機能)を使い、具体的なPythonソースコード一式と資料メモをインプットして、社内勉強会用のスライドを爆速で作成したプロセスと感動体験を共有しました。

活用のポイントは以下の通りです。

- 「生」の素材(コード一式、資料メモ)をAIにインプットする

- AIがコードの意図を理解し、専門的な内容をスライドに反映してくれます。

- 「スライド作って」の一言で、デザイン済みの「80点のたたき台」を得る

- 構成案やデザイン調整に悩む時間がゼロになります。

- AIと「対話」しながらブラッシュアップする

- 「CQRSのスライド追加して」といった追加指示で、スライドの追加・修正・台本作成までシームレスに行えます。

このプロセスにより、エンジニアは資料の「体裁」を整える作業から解放され、最も重要な「何を、どう伝えるか」という本質的な部分に時間とリソースを集中させることができます。

おわりに

GeminiのCanvas機能は、資料作成から解放してくれるすごいヤツという評価です。

もう、スライドの構成案やデザインで悩む必要はありません。 具体的な「素材」(コード、ドキュメント、メモ)を準備して、あとはAIと対話するだけ。

この「爆速スライド作成」という画期的な体験を、ぜひ皆さんも試してみてください。

※本記事は、ジーアイクラウド株式会社の見解を述べたものであり、必要な調査・検討は行っているものの必ずしもその正確性や真実性を保証するものではありません。

※リンクを利用する際には、必ず出典がGIC dryaki-blogであることを明記してください。

リンクの利用によりトラブルが発生した場合、リンクを設置した方ご自身の責任で対応してください。

ジーアイクラウド株式会社はユーザーによるリンクの利用につき、如何なる責任を負うものではありません。