Flutter を触ってみようの会

クロスプラットフォームの Flutter を触ってみる

Table of contents

author: tagupoyo

はじめに

イノベーショングループのtagupoyoです。

toCアプリではモバイル(iOS/Android)とWebといったそれぞれのプラットフォームでサービスを提供することが多くなっています。 しかし、UIの開発ではそれぞれのプラットフォームに合わせて実装するのはコストが3倍ほどかかります。 ※厳密にはもっとかかると考えていますが、わかりやすくするために3倍としています。

そこで、単一のコードで様々なプラットフォームに対応できるクロスプラットフォーム開発です。 特にGoogleから提供されている Flutter について紹介します。

そもそも Flutter is なに?

Flutterっていうのは、Googleが開発したオープンソースのUIツールキットです。 一言でいうと、「1つのコードで、いろんなアプリが作れちゃうすごいヤツ」なんです。 主な特徴はこんな感じです。

- クロスプラットフォーム対応: 同じコードでiOS、Androidのモバイルアプリはもちろん、Webアプリやデスクトップアプリまで作れちゃいます。

- Dart言語: 開発に使うプログラミング言語は、同じくGoogle製のDartという言語です。このDartっていうのが、書きやすくてパフォーマンスも良い、イイ感じの言語なんです。

Flutter で嬉しいこと

Flutterを使うと、開発者にとって嬉しいことがたくさんあります。

- 開発効率が爆上がり

- ホットリロード機能

- コードを変えたら、すぐに実行中のアプリに反映されるので、UIの見た目をちょっと直したり、バグを探したりするのがめちゃくちゃ速くなります。最近のフレームワークにはよくある機能ですけど、やっぱり便利ですね!

- 1つのコードでOK

- iOS用、Android用、Web用…みたいにコードを書き分ける必要がないので、開発もメンテナンスもグッと楽になります。たまに、そのプラットフォーム特有の機能(ネイティブ機能)を呼び出すこともありますが、シンプルなアプリなら全然必要ないことが多いです。

- おしゃれで一貫性のあるUIが作れる

- 豊富なWidget

- Flutterでは、UIを「Widget(ウィジェット)」っていう部品を組み合わせて作っていきます。レゴブロックみたいで楽しいです!宣言的UIっていう書き方なので、迷わずサクサク実装できるのが良いところです。

- 公式ドキュメントにも Flutter is declarative. と書かれています。

Flutterの基本的な使い方

Flutter開発を始めるのは、意外と簡単です。ざっくりこんなステップで進められます。

- 環境構築: まずは公式サイトの手順通りに、Flutter SDKや開発環境(Android StudioとかVS Codeとか)をPCにインストールします。

- プロジェクト作成: ターミナルで

flutter create my_appとコマンドを打つと、my_appという名前のプロジェクトフォルダができます。 - アプリを動かしてみる:

cd my_appでプロジェクトフォルダに移動して、flutter runを実行!これだけで、スマホやシミュレータでサンプルアプリが起動します。

例えば、画面の真ん中に文字を出すだけなら、こんなに短いコードで書けちゃいます。

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {

runApp(const MyApp());

}

class MyApp extends StatelessWidget {

const MyApp({super.key});

@override

Widget build(BuildContext context) {

return MaterialApp(

home: Scaffold(

appBar: AppBar(

title: const Text('My Flutter App'),

),

body: const Center(

child: Text('Hello, Flutter!'),

),

),

);

}

}StatelessWidget と StatefulWidget

FlutterのUIはWidgetの組み合わせですが、このWidgetには大きく分けて2種類あります。 これが分かると、Flutterアプリの構造がグッと理解しやすくなります。

StatelessWidget

StatelessWidgetは、その名前の通り「状態(State)を持たない」Widgetのことです。

一度画面に表示されたら、それっきり見た目が変わらない、とってもシンプルなWidgetです。

例えば、ただのアイコンとか、固定のテキストを表示するときなんかに使います。

- 特徴: 状態を持たないので、動きが軽くてパフォーマンスが良いです。

- 用途: 静的なテキスト、アイコン、レイアウト用の枠など。

StatefulWidget

一方、StatefulWidgetは「状態(State)を持つ」ことができる、ちょっと賢いWidgetです。

ユーザーがボタンを押したり、新しいデータが届いたりしたときに、見た目をガラッと変えたいときに使います。

このStatefulWidgetは、Stateっていう相棒と一緒に働きます。Widget自体は見た目の骨組みで、実際のデータ(状態)は相棒のStateが持っています。そして、setState()っていう魔法の呪文を唱えると、画面が新しく描き直される仕組みです。

- 特徴: データを保持して、動的にUIを更新できます。

- 用途: チェックボックス、スライダー、カウンター、フォーム入力など、ユーザーの操作で見た目が変わるもの全般。

例えば、ボタンを押すと数字が増えていくカウンターみたいなものは、まさにStatefulWidgetの出番です。

class Counter extends StatefulWidget {

const Counter({super.key});

@override

State<Counter> createState() => _CounterState();

}

class _CounterState extends State<Counter> {

int _count = 0;

void _increment() {

// setState() を呼ぶと、Flutterが画面を再描画してくれる

setState(() {

_count++;

});

}

@override

Widget build(BuildContext context) {

return Column(

mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,

children: [

Text('Count: $_count'),

const SizedBox(height: 16),

ElevatedButton(

onPressed: _increment,

child: const Text('Increment'),

),

],

);

}

}この2つのWidgetをうまく使い分けることが、イイ感じのFlutterアプリを作るコツになります。

まとめ

今回は、クロスプラットフォーム開発ができるFlutterの基本的なところから、その魅力、簡単な使い方までを駆け足でご紹介しました。

- 1つのコードでいろんなプラットフォームのアプリが作れる効率の良さ。

- ホットリロードでサクサク進む開発サイクル。

- おしゃれなUIと、ネイティブアプリに負けないパフォーマンス。

StatelessWidgetとStatefulWidgetを使い分けてUIを組み立てる考え方。

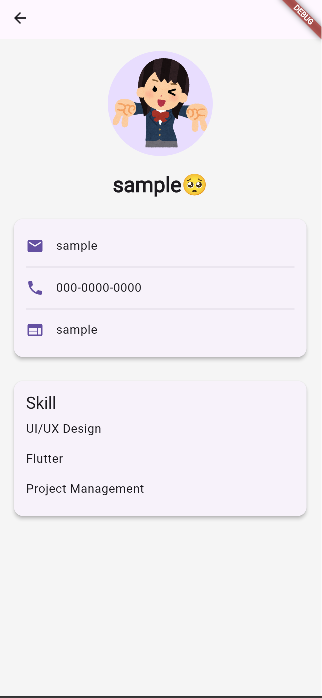

※イメージ画像です。

こんな感じで、Flutterはとってもパワフルなツールなんです。コミュニティも活発で、どんどん進化しています。 もし「アプリ開発をもっと楽にしたいな」とか「新しいことに挑戦してみたいな」と思っているなら、Flutterはすごく良い選択肢になるはずです!

※本記事は、ジーアイクラウド株式会社の見解を述べたものであり、必要な調査・検討は行っているものの必ずしもその正確性や真実性を保証するものではありません。

※リンクを利用する際には、必ず出典がGIC dryaki-blogであることを明記してください。

リンクの利用によりトラブルが発生した場合、リンクを設置した方ご自身の責任で対応してください。

ジーアイクラウド株式会社はユーザーによるリンクの利用につき、如何なる責任を負うものではありません。